×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

能「烏帽子折」

狂言「柿山伏」

PR

能「通小町」 水上優

能「玉葛」 小林晋也

能「紅葉狩」 東川尚史

初の矢来能楽堂

「若竹能」は観世九皐会当主観世喜之門下の若手稽古会を母体とした研究公演会

平成5年より活動

今回は「都へ上る道・都より下る道」をテーマとして、3月に「花筐」「鞍馬天狗」、7月に「朝長」「井筒」を上演

『清経入水』秦恒平 秦建日子は息子

(静岡新聞HPより)

能「熊野」 シテ(熊野): 金井雄資

ツレ(朝顔): 和久荘太郎

ワキ(平宗盛):工藤和哉

ワキツレ(従者):則久英志

アイなしの一幕もの

狂言「入間川」 大藏吉次郎 宮本昇 善竹十郎

能「須磨源氏」 シテ(樵翁/光源氏): 東川光夫

ワキ(宮崎の社官藤原興範: 宝生欣哉

ワキツレ(従者): 坂苗融 宝生尚哉

アイ(所の者): 大藏教義

※ロビーに「天皇家と能」のテーマで蝉丸関連の展示

国立能楽堂の資料館に対抗して?宝生でもギャラリー展示のような企画を始める模様

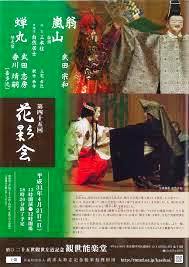

翁・脇能・脇狂言

能「翁」 シテ: 武田宗和

面箱: 金田弘明

三番叟: 高澤祐介

千歳: 武田宗典

能「嵐山」 シテ(老人/蔵王権現):武田宗和

白頭 ツレ(姥):武田宗典

後ツレ(勝手):武田祥照

後ツレ(子守):武田崇史

ワキ(嵯峨天皇の勅使):福王和幸

狂言「三本柱」 三宅右近 三宅右矩 三宅近成 前田晃一

舞囃子「自然居士」 観世恭秀

能「蝉丸」 シテ(逆髪): 武田志房

替之型 ※シテ(蝉丸): 香川靖嗣(喜多流)

ワキ(廷臣): 福王茂十郎

アイ(博雅三位):三宅近成

※通常、蝉丸はツレであるが今回は両シテの扱い

能「翁」 シテ: 武田宗和

面箱: 金田弘明

三番叟: 高澤祐介

千歳: 武田宗典

能「嵐山」 シテ(老人/蔵王権現):武田宗和

白頭 ツレ(姥):武田宗典

後ツレ(勝手):武田祥照

後ツレ(子守):武田崇史

ワキ(嵯峨天皇の勅使):福王和幸

狂言「三本柱」 三宅右近 三宅右矩 三宅近成 前田晃一

舞囃子「自然居士」 観世恭秀

能「蝉丸」 シテ(逆髪): 武田志房

替之型 ※シテ(蝉丸): 香川靖嗣(喜多流)

ワキ(廷臣): 福王茂十郎

アイ(博雅三位):三宅近成

※通常、蝉丸はツレであるが今回は両シテの扱い

舞囃子「弓八幡」【金春】 安達裕香

舞囃子 「屋島」【観世】 角幸二郎

舞囃子 「小塩」【喜多】 谷友矩

狂言 「佐渡狐」【和泉】 シテ(佐渡の国の百姓):上杉啓太

アド(越後の国の百姓):河野佑紀

小アド(奏者):能村晶人

能「海人」【宝生】 シテ(海人/龍女):佐野玄宜

子方(房前大臣):水上嘉

ワキ・ワキツレ(従者):矢野昌平 村瀬提 村瀬慧

アイ(浦人):野村万之丞

能「祇王」(宝生流)

シテ(佛御前):大坪喜美雄

ツレ(祇王): 東川光夫

ワキ(瀬尾太郎):安田登

アイ(瀬尾の家来):山下浩一郎

狂言「謀生種」(和泉流)

シテ(甥): 野村萬

アド(伯父): 能村晶人

能「枕慈童」(喜多流)

シテ(慈童): 大村定

ワキ(魏の文帝の勅使):工藤和哉

ワキツレ(従臣):則久英志 野口琢弘

狂言「長光」(大蔵流)

シテ(素破): 茂山千五郎

アド(坂東者): 大蔵教義

アド(目代): 大蔵吉次郎

能「綾鼓」(金剛流)

シテ(老人/怨霊): 種田道一

ツレ(女御): 豊嶋晃

ワキ(廷臣): 福王茂十郎

アイ(従者): 善竹大二郎