×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

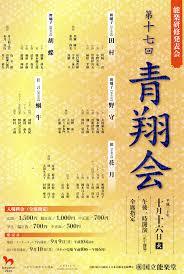

仕舞「吉野天人」 谷本康介(谷本健吾の次男、8歳)

仕舞「枕慈童」 泉房之介(泉雅一郎の長男、12歳)

舞囃子「舎利」 シテ(足疾鬼) 観世淳夫

ツレ(韋駄天) 谷本悠太朗(谷本健吾の長男、11歳)

狂言「雷」 シテ(雷) 野村万之丞

アド(藪医者) 河野佑紀

能「小袖曾我」 シテ(曾我十郎祐成) 長山凛三(長山桂三の長男、13歳)

ツレ(曾我五郎時致) 馬野訓聡(馬野正基の長男、13歳)

ツレ(曾我兄弟ノ母) 鵜沢光

ツレ (団三郎) 馬野正基

ツレ (鬼王) 長山桂三

アイ(乳母春日局) 野村拳之介(野村万蔵の次男、19歳)

ワキが登場しない数少ない曲(角川本)母は脇座に着くがワキではなくツレ

小学館テキストでは、団三郎・鬼王はツレではなく「トモ」となっている

PR

(能絵 望月)

宝生の月並能・五雲会は何度も来ているが、年二回の別会能は初めて。春の別会能(景清・熊野・道成寺)も行きたかったのだが、数日前に電話したらチケット完売と言われて、今回は9月の月並を見にいったときにしっかりGET。しかし今日来てみると、脇・中正面はガラガラだし、正面席の良い所もいくつか空いている。なんで???演目も演者も、それほど差があるとも思えないのですが・・・

別会能は文化庁の文化振興事業でもあり、パンフもとても良い紙でカラー写真満載、解説も充実。

能「張良」 シテ(老翁/黄石公): 亀井保雄

ツレ(龍神): 大友順

ワキ(張良): 大日方寛

アイ(張良の従者): 善竹富太郎

能「定家」 シテ(里女/式子内親王の霊): 前田直廣

ワキ(旅僧): 工藤和哉

ワキツレ(従僧): 則久英志 野口琢弘

アイ(所の者): 善竹十郎

能「望月」 シテ(小沢刑部友房): 宝生和英

ツレ(安田庄司友春の妻): 小倉伸二郎

子方(花若): 和久凛太郎

ワキ(望月秋長): 森常好

アイ(望月の太刀持): 大藏教義

狂言「伊文字」 大藏吉次郎 大藏基誠 大藏彌太郎

この他に仕舞が六番(笠の段:武田孝史/楊貴妃:田崎隆三/天鼓:東川光夫/清経クセ:朝倉俊樹/班女:大坪喜美雄/阿漕:高橋章)

正直、お能三番もあると、仕舞はほとんど頭に入らず、もったいない感じ。

青翔会のようにお能一つだと、仕舞や舞囃子も一生懸命見るんだけど(^^ゞ

舞囃子「田村」【宝生】 田崎甫

舞囃子「胡蝶」【観世】 関根祥丸

舞囃子「野守」【喜多】 友枝雄太郎

狂言「蝸牛」【和泉】 シテ(山伏):河野佑紀 アド(主):能村晶人

能「花月」【金春】 シテ(花月):柏崎真由子

ワキ(旅僧):矢野昌平

アイ(門前の者):上杉啓太

能「井筒」 シテ(女/井筒の女): 佐野登

ワキ(旅僧): 大日方寛

アイ(檪本の者): 石田幸雄

狂言「茶壷」 野村萬斎(素破) 野村裕基(男) 野村太一郎(目代)

能「飛雲」 シテ(老木樵/鬼神): 金井雄資

ワキ・ワキツレ(山伏): 則久英志・大日方寛

アイ(熊野権現の末社神): 内藤連

人工知能の話題が盛んな昨今ですが、「お能を演じるロボット」が登場したそうです。

「羽衣」の舞の一部を披露しているところとか。

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00476753

人間のシテに比べると、ちょっと首のあたりが細いかなという感じもしますが、面と装束に隠れてるから、写真をパッと見ただけじゃ、ごく普通のお能上演写真ですねぇ。

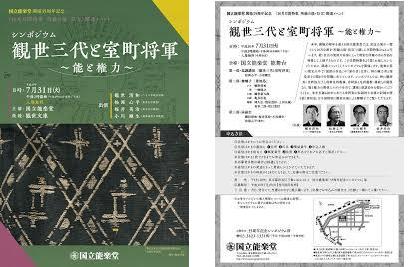

それはさておき、先日の青翔会で能楽堂に行った時に、このシンポジウムのチラシを見つけました。

7月31日(火)午後2時より

国立能楽堂の能舞台で行われます。講演と座談会の間に、観世清和師の舞囃子「善知鳥」も見られて無料!

無料ですが(^◇^)申込制で全席指定。往復はがき(7月3日消印有効)で申込み。

さっそく往復はがきスタンバイしてますが、往復はがき1枚につき2名まで申し込めるということで、万一、ご一緒できる方があれば是非と思ってます。はがきは期限ぎりぎりに投函するつもりですので、ご希望の方いらっしゃいましたら、コメント欄でのご連絡お待ちしております!

「羽衣」の舞の一部を披露しているところとか。

https://www.nikkan.co.jp/articles/view/00476753

人間のシテに比べると、ちょっと首のあたりが細いかなという感じもしますが、面と装束に隠れてるから、写真をパッと見ただけじゃ、ごく普通のお能上演写真ですねぇ。

それはさておき、先日の青翔会で能楽堂に行った時に、このシンポジウムのチラシを見つけました。

7月31日(火)午後2時より

国立能楽堂の能舞台で行われます。講演と座談会の間に、観世清和師の舞囃子「善知鳥」も見られて無料!

無料ですが(^◇^)申込制で全席指定。往復はがき(7月3日消印有効)で申込み。

さっそく往復はがきスタンバイしてますが、往復はがき1枚につき2名まで申し込めるということで、万一、ご一緒できる方があれば是非と思ってます。はがきは期限ぎりぎりに投函するつもりですので、ご希望の方いらっしゃいましたら、コメント欄でのご連絡お待ちしております!

舞囃子「忠度」【喜多】 狩野祐一

おなじみ「行き暮れて木の下蔭を宿とせば花や今宵の主ならまし」

舞囃子「巻絹」惣神楽【金春】 村岡聖美

今回「惣神楽」というのは解説にも書いてないので、帰宅してから検索すると、これまでの青翔会にも出場あそばしている金春流の中村昌弘さんのブログに「総神楽とも書き、ごく簡単に言えば普段は途中から譜が変わるものを終わりまで神楽地で吹き切るというものです」と書いてあるが・・・普通は「譜が変わる」っていうのは、普通は出だしは神楽でも途中から神楽じゃなくなるけど、惣神楽だと初めから終りまで神楽、ということなのか? また「吹き切る」ということは笛の問題なのか? 「巻絹」の能は前に一回見たことがあり、そういえば神楽のような長~い舞があったような記憶もあるけれども、もちろん今回の舞囃子との比較などわかるはずもなく。そういえば平岩先生の短篇に『神楽師』っていうのもあったなぁ等と思いながらボーっと見ていただけ。

舞囃子「絃上」【宝生】 亀井雄二

大河ドラマで清盛をやっていた年に「清盛ツアー」で須磨を訪れた時、このお話ゆかりの「村上帝社」の前を通りました。

村上天皇の霊(シテ)と琵琶の名手藤原師長(ツレ)、若いアーティストの気負いとそれを受け止め育てようとする名人の交流がいいですね。今年生誕百年のバーンスタインを偲んで世界各地で弟子たちによるイベントが行われる事など連想します。

詞章では触れられてないと思いますが、藤原師長は非業の死をとげた悪左府頼長の長男。浮き沈みはあったようですが太政大臣も務め、琵琶の名手として名も残しているのはこの時代の人としては幸福な生涯だったか。

狂言「清水」【和泉】 シテ(太郎冠者):河野佑紀 アド(主):上杉啓太

能「善界」【観世】 シテ(山伏/善界坊):安藤貴康 ツレ(太郎坊):小早川泰輝

ワキ(飯室の僧正):御厨誠吾

ワキツレ(従僧):野口能弘 殿田謙吉

アイ(能力):野村万之丞

開演前、隣の席のオジ(イ)サマ達が「この、唐から天狗がやってきて日本の仏法をやっつけようっていうのは、戦後中国を支配下におさめた共産党が、日本も引き入れようとやって来るのと同じだな。ツレの太郎坊っていうのは朝日新聞やNHKみたいなもんか。こういう作品を今やるっていうのは実に有意義だねえ」と盛り上がっているのを聞いて「はぁ~~そういう見かたもあるのか」と(@_@)でした。昨今、ごく普通に嫌中嫌韓的発言が聞かれるようになったなぁ(一昔前の、環境汚染こわいよね、やっぱり有機野菜のほうがいいのかな、みたいなノリで語られる・・・)とは感じていたのですが、能楽堂の中にもそうした空気が入っているのか。が、しかし、ギャラリーに行ってみると、これまでは解説プリントに英語バージョンはありましたが、今年から?中国語・韓国語バージョンも置かれている。思想国境を問わずお能の素晴らしさをアピールしようという能楽協会のやる気まんまんに拍手。

それと、オジサマ方に気づいてもらいたいのは、結局日本の神々にやられてしまい日本征服を果たせなかった善界坊のほうが主役なんですよね。もし、天狗(=左翼?)勢力から日本を守ろう!というテーマなら、善界坊をやっつけるワキの飯室僧正のほうがヒーローになってしかるべきなのでは・・・というか、お能ではだいたい、やっつけられる鬼とか悪霊のほうがシテに決まってる。紅葉狩も、土蜘蛛も、殺生石も、黒塚も、鉄輪も、鵺も・・・正義のヒーローがシテというのは田村くらい? 先のオジサマ的見方も、お能的には決して頭ごなしに否定はされないんでしょうが、とにかく奥の深いものだよなぁと思う。

宝生能楽堂もすっかり御無沙汰している間に、いろいろと変化していた。

毎月の月並能と五雲会のほかに、「夜能」という新企画ができていて、最終週金曜日の夜に、お能一番と仕舞それに尺八や長唄など、全自由席で¥3000。いいですね~~プレミアムフライデー企画か?

ロビーに最近の舞台写真が貼ってあるのはいつも通りだが、その横にシテ演者の小さい写真が貼られるようになったのも嬉しい。私のお習字の先生がいつもチケットを下さる若手書家の展示会も、作品の横に作者写真と「作品についての一言」が添えられているのでいつも楽しみにしている。お能もお習字も永遠の初心者で難しい事は分らなくても、アーティストの肉声が伝わってくる感じがいい。

能「箙」 シテ(男/梶原源太景季):藤井秋雅

ワキ(旅僧):館田善博 ワキツレ(従僧)大日方寛 梅村昌功

アイ(所の者):山本則秀

勝修羅三番「田村」「屋島」「箙」これでようやく全部見たことになる。

前シテは直面、後シテは紅梅を背に平太の面、演ずる藤井秋雅さんは平成生まれで若武者にぴったり。

昨年1月のNHKテレビ「忠臣蔵の恋」でメイキング番組があって、大奥女中の衣装の刺繍の中にも箙と梅があると聞いてへぇ~と思ったのを思い出した。

能「雲雀山」 シテ(侍従):水上優 子方(中将姫):水上嘉

ワキ(右大臣豊成):御厨誠吾

ワキツレ(豊成の臣下):高井松男 坂苗融 則久英志

アイ(狩人):山本則俊 山本泰太郎 若松隆

水上父子共演、子方は弟の嘉くんのほうだがちょっと見ない間に大きくなってた。「雲雀山」は二度目で、最初見た観世流の雲雀山の中将姫は武田章志くんだった。

前の席のオバサマも子方追っかけのファンらしく、「お兄ちゃんの達くんは今年中学二年なのよ~」とか隣の席の人に熱心に説明していた。

能「石橋」 シテ(獅子):辰巳大二郎

ツレ(童子):今井基

ワキ(寂昭法師=大江定基):工藤和哉

例の平岩弓枝作品の題材(2017.1.30記事)になったもの。三度目の「石橋」で、最初に見た観世流は半能で赤頭・白頭二頭の獅子の連舞だった。二度目も今回も宝生流で、宝生では童子と獅子が前シテ・後シテではなく、シテとツレになり、アイが出ない。そして獅子も一頭だけなので、ちょっと地味な感じもするのだが、シンプルな良さがあるかも。

狂言「呼声」 山本則重 山本則秀 山本泰太郎

毎月の月並能と五雲会のほかに、「夜能」という新企画ができていて、最終週金曜日の夜に、お能一番と仕舞それに尺八や長唄など、全自由席で¥3000。いいですね~~プレミアムフライデー企画か?

ロビーに最近の舞台写真が貼ってあるのはいつも通りだが、その横にシテ演者の小さい写真が貼られるようになったのも嬉しい。私のお習字の先生がいつもチケットを下さる若手書家の展示会も、作品の横に作者写真と「作品についての一言」が添えられているのでいつも楽しみにしている。お能もお習字も永遠の初心者で難しい事は分らなくても、アーティストの肉声が伝わってくる感じがいい。

能「箙」 シテ(男/梶原源太景季):藤井秋雅

ワキ(旅僧):館田善博 ワキツレ(従僧)大日方寛 梅村昌功

アイ(所の者):山本則秀

勝修羅三番「田村」「屋島」「箙」これでようやく全部見たことになる。

前シテは直面、後シテは紅梅を背に平太の面、演ずる藤井秋雅さんは平成生まれで若武者にぴったり。

昨年1月のNHKテレビ「忠臣蔵の恋」でメイキング番組があって、大奥女中の衣装の刺繍の中にも箙と梅があると聞いてへぇ~と思ったのを思い出した。

能「雲雀山」 シテ(侍従):水上優 子方(中将姫):水上嘉

ワキ(右大臣豊成):御厨誠吾

ワキツレ(豊成の臣下):高井松男 坂苗融 則久英志

アイ(狩人):山本則俊 山本泰太郎 若松隆

水上父子共演、子方は弟の嘉くんのほうだがちょっと見ない間に大きくなってた。「雲雀山」は二度目で、最初見た観世流の雲雀山の中将姫は武田章志くんだった。

前の席のオバサマも子方追っかけのファンらしく、「お兄ちゃんの達くんは今年中学二年なのよ~」とか隣の席の人に熱心に説明していた。

能「石橋」 シテ(獅子):辰巳大二郎

ツレ(童子):今井基

ワキ(寂昭法師=大江定基):工藤和哉

例の平岩弓枝作品の題材(2017.1.30記事)になったもの。三度目の「石橋」で、最初に見た観世流は半能で赤頭・白頭二頭の獅子の連舞だった。二度目も今回も宝生流で、宝生では童子と獅子が前シテ・後シテではなく、シテとツレになり、アイが出ない。そして獅子も一頭だけなので、ちょっと地味な感じもするのだが、シンプルな良さがあるかも。

狂言「呼声」 山本則重 山本則秀 山本泰太郎

舞囃子「弓八幡」【喜多】 佐藤陽

舞囃子「西王母」【宝生】 金森隆晋

舞囃子「桜川」【金春】 柏崎真由

狂言「膏薬煉」【和泉】 シテ(都の膏薬煉):野村万之丞 アド(鎌倉の膏薬煉):上杉啓太

能「安達原」【観世】 シテ(里女/鬼女):武田宗典 ワキ(阿闍梨祐慶):野口琢弘

ワキツレ(同行の山伏):御厨誠吾 アイ(能力):河野佑紀

「巴」【観世】 シテ(女/巴御前):佐久間二郎 ワキ(旅僧):御厨誠吾

アイ(里人):大藏教義

「車僧」【宝生】 シテ(山伏/天狗太郎坊):高橋憲正

ワキ(車僧):村瀬慧 アイ(溝越天狗):宮本昇

先月の月並能に続いて2回目の「車僧」、同じ宝生流だが今度は赤頭でちょっと雰囲気が違う

こちらのほうがデフォルトの演出?

狂言「寝音曲」【大蔵】 シテ(太郎冠者):善竹大二郎 アド(主):善竹富太郎

展示室の「作り物」特集がすごく面白い。レジメも充実していて無料で頂けるのは有難い限り(まぁ貧困老人世帯にもかかわらず、大分お能にはつぎ込んでるから、このような所で回収せねば!)