[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

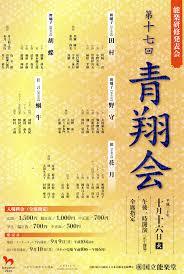

能「祇王」(宝生流)

シテ(佛御前):大坪喜美雄

ツレ(祇王): 東川光夫

ワキ(瀬尾太郎):安田登

アイ(瀬尾の家来):山下浩一郎

狂言「謀生種」(和泉流)

シテ(甥): 野村萬

アド(伯父): 能村晶人

能「枕慈童」(喜多流)

シテ(慈童): 大村定

ワキ(魏の文帝の勅使):工藤和哉

ワキツレ(従臣):則久英志 野口琢弘

狂言「長光」(大蔵流)

シテ(素破): 茂山千五郎

アド(坂東者): 大蔵教義

アド(目代): 大蔵吉次郎

能「綾鼓」(金剛流)

シテ(老人/怨霊): 種田道一

ツレ(女御): 豊嶋晃

ワキ(廷臣): 福王茂十郎

アイ(従者): 善竹大二郎

仕舞「吉野天人」 谷本康介(谷本健吾の次男、8歳)

仕舞「枕慈童」 泉房之介(泉雅一郎の長男、12歳)

舞囃子「舎利」 シテ(足疾鬼) 観世淳夫

ツレ(韋駄天) 谷本悠太朗(谷本健吾の長男、11歳)

狂言「雷」 シテ(雷) 野村万之丞

アド(藪医者) 河野佑紀

能「小袖曾我」 シテ(曾我十郎祐成) 長山凛三(長山桂三の長男、13歳)

ツレ(曾我五郎時致) 馬野訓聡(馬野正基の長男、13歳)

ツレ(曾我兄弟ノ母) 鵜沢光

ツレ (団三郎) 馬野正基

ツレ (鬼王) 長山桂三

アイ(乳母春日局) 野村拳之介(野村万蔵の次男、19歳)

ワキが登場しない数少ない曲(角川本)母は脇座に着くがワキではなくツレ

小学館テキストでは、団三郎・鬼王はツレではなく「トモ」となっている

(能絵 望月)

宝生の月並能・五雲会は何度も来ているが、年二回の別会能は初めて。春の別会能(景清・熊野・道成寺)も行きたかったのだが、数日前に電話したらチケット完売と言われて、今回は9月の月並を見にいったときにしっかりGET。しかし今日来てみると、脇・中正面はガラガラだし、正面席の良い所もいくつか空いている。なんで???演目も演者も、それほど差があるとも思えないのですが・・・

別会能は文化庁の文化振興事業でもあり、パンフもとても良い紙でカラー写真満載、解説も充実。

能「張良」 シテ(老翁/黄石公): 亀井保雄

ツレ(龍神): 大友順

ワキ(張良): 大日方寛

アイ(張良の従者): 善竹富太郎

能「定家」 シテ(里女/式子内親王の霊): 前田直廣

ワキ(旅僧): 工藤和哉

ワキツレ(従僧): 則久英志 野口琢弘

アイ(所の者): 善竹十郎

能「望月」 シテ(小沢刑部友房): 宝生和英

ツレ(安田庄司友春の妻): 小倉伸二郎

子方(花若): 和久凛太郎

ワキ(望月秋長): 森常好

アイ(望月の太刀持): 大藏教義

狂言「伊文字」 大藏吉次郎 大藏基誠 大藏彌太郎

この他に仕舞が六番(笠の段:武田孝史/楊貴妃:田崎隆三/天鼓:東川光夫/清経クセ:朝倉俊樹/班女:大坪喜美雄/阿漕:高橋章)

正直、お能三番もあると、仕舞はほとんど頭に入らず、もったいない感じ。

青翔会のようにお能一つだと、仕舞や舞囃子も一生懸命見るんだけど(^^ゞ

舞囃子「田村」【宝生】 田崎甫

舞囃子「胡蝶」【観世】 関根祥丸

舞囃子「野守」【喜多】 友枝雄太郎

狂言「蝸牛」【和泉】 シテ(山伏):河野佑紀 アド(主):能村晶人

能「花月」【金春】 シテ(花月):柏崎真由子

ワキ(旅僧):矢野昌平

アイ(門前の者):上杉啓太

拙ブログの「かわせみ談話室」も、ちょうど一年を迎え、とりあえずこれで一区切りとしたいと思います。ブログも、街道歩き・お散歩関係は、事実上Twitterのほうに移行してしまっていますが、掲示板やブログのコメントと比べて、書いたその数秒後に反応のあるTwitterは、最初はびっくりして恐ろしくもありました。しかし、何事もスピードが必要な現代、TwitterやLINEがメジャーになるのも仕方ない面もあるなぁと思います。

ウォーク関連のTwitterは、ほとんどが実況でUPされていて、私のようにいったん帰宅してからスマホの写真をPCに取り込み、編集してからUPするのは、何トロトロやってんだ~~という感じですし、歩いた日時とツイート日時がずれるのも不便かもしれませんが、ちょっと時間をかけるとそれだけ情報も付加できるので、受信側としては実況の臨場感を楽しみ、発信側としては、これまでのHPやブログの延長のような気持ちでしばらくは続けることになりそうです。

いま『青い服の女』を、読み返しているところです。巻の最初から読んでみても、いや、最初から読めば読むほど、やはり最後の正吉くんとお晴ちゃんの成り行きには、唐突感が免れないのですが・・・今後の明治編の新刊、どうなるのでしょうね。

能「井筒」 シテ(女/井筒の女): 佐野登

ワキ(旅僧): 大日方寛

アイ(檪本の者): 石田幸雄

狂言「茶壷」 野村萬斎(素破) 野村裕基(男) 野村太一郎(目代)

能「飛雲」 シテ(老木樵/鬼神): 金井雄資

ワキ・ワキツレ(山伏): 則久英志・大日方寛

アイ(熊野権現の末社神): 内藤連

今年の夏は本当に酷暑で、6月後半から延々と続き、立秋を過ぎて台風のため、ようやくちょっと一息ついたものの、残暑はまだまだ続いています。でも、さすがに峠は越したという感じで、日暮れは確実に早くなっていますし、風もかすかに秋の気配を運んでくるようです。

この時期になると、暑い暑いといっていた頃がちょっと懐かしくなったり、行く夏を惜しむ気持ちも出てくるのが普通ですが、今年はあまりにも長すぎて暑すぎた夏、惜しむ気にもなれませんね~~それよりも、涼しくなっても体力気力が戻るのかどうか、あれこれ溜まった事も片付かないうちに秋も一瞬に過ぎて年末が来てしまうのではないか、という不安ばかりが募ります。

さて、『源太郎の初恋』文庫版所収で、はいくりんぐのお題にもなった『月夜の雁』の冒頭を見ると、この年の江戸の人々も、猛暑に悩まされ、秋が来てもなかなか体調が戻らなかったりしていたようですね。

で、この年から次の年明けにかけて、かわせみ大河の中で最も画期的な出来事、東吾さんおるいさんの祝言と並ぶ嬉しいことがあるわけですが、その始まりが『月夜の雁』の前の前の『笹舟流し』なのです。

もっともこの嬉しいニュースは、『笹舟流し』のラストシーンまで読者にも明らかにされず、むしろ不穏な雰囲気で始まります。例の東吾さんの、七重さん祝言の大雪の夜に「やってまった」問題が、ここに来て大変な結果を呼んでいたことがわかっちゃったのです。

かわせみシリーズは、雑誌連載時こそ前編・後編に分れることもあり、ある登場人物がだいぶ後になって再登場したりすることもありますが、基本的に各話は独立しています。ところが『笹舟流し』は例外的に、「日頃、楽天家であまり物事に拘泥しない神林東吾にしても、この問題は笑って忘れてしまうというものではなかった。」と、いきなり前を受けて始まっているんですね。単行本で読んでいる人はいいのですが、オール讀物をたまたまこの号だけ買った人は、「この問題って何だよ!!」とかなり気になったんじゃないでしょうか。まぁ数ページ後に、東吾さんが宗太郎さんに相談する形で、いちおう経緯を振り返っていますので、初めての読者も「ああそうだったのか」と腑に落ちるのは、平岩先生(それとも編集者?)の抜かりないところではありますが。

タイトルの「笹舟」は、この物語のミステリー部分となっている、記憶喪失の女性を巡る悪者退治の話の中で、女性が記憶を取り戻すきっかけとなる、夏らしい風情のあるものですが、読者の立場としては、事件はほとんどどうでもよくって(笑)、東吾さんと麻太郎くん、琴江さんはこれからどうなるのか、おるいさんにはバレずにすむのか、ハラハラが止まらないのですよね。そして最後の急展開で、東吾さんと一緒にびっくりぽん!・・・となりますが、中盤の作者が思わせぶりに書いていた所から、この展開を予想できちゃった読者も多いのかなあ?

私はこの文庫の巻末にある『立春大吉』がオール讀物に掲載された時に立ち読み(おいおい)して、その後文庫が出てから『笹舟流し』を読んだので、この展開はもうわかってましたが、できれば何も知らずに読んで、東吾さんといっしょにビックリしたかったです(^^♪

作者の腕の冴えているところは、東吾が「るい、るい、と大声で呼びながら部屋を出て」行きますが、その後のおるいさんとのやりとりは読者の想像にまかせ、東吾さんが行ってしまった後の宗太郎さんと嘉助さんの表情で物語を締めくくっている所です。舞台の演出家としても名を馳せておられた平岩先生の面目躍如。

嘉助さんの「ばれましたんで・・・」は、かわせみ全巻の中でも名セリフの一つですし、ぐずぐずと居残らずさっさと帰っていく宗太郎さんも江戸前の格好良さですね。

重箱の隅ですが、この『笹舟流し』では、麻太郎の誕生日が大晦日生れの花世ちゃんと一日違いの、12月30日となっています。これは麻太郎本人ではなく、琴江さん⇒七重さん⇒宗太郎さんという、かなりの伝言ゲームの結果ですが。

ところが、江戸編も終わりに近い『浮かれ黄蝶』の中で、麻太郎がかわせみに遊びに来ている時、おるいさんやお吉に、自分の誕生日は10月8日と伝えています。

七重さんと宗太郎さんの祝言『雪の夜ばなし』は、何月という記載はみつからないので、大雪というだけなら早春もありえますが、続く『鬼の面』が節分の話で江戸の節分はご存知のように年内ですから、麻生家祝言=東吾さんと琴江さんの事件は12月20日前後、そうなると麻太郎の父が東吾ならば、次の年の12月30日麻太郎誕生は完全にありえません。確実に大村殿の息子です。10月8日というのも現在の産科学的には遅すぎる感じですが・・・。

平岩先生のウッカリなのか、もしかしたら、琴江さんが東吾さんに疑念を抱かせないように嘘を言っていた可能性も高いですが、『笹舟流し』新装版ではもしかしたら「12月30日」が削除または改訂されているのかどうか、気になります。

震災後、省エネ・節電の気運がしばらく高まっていたのもどこへやら、熱中症の怖さが喧伝されて、電車やビル内の冷房が最強になっているのは東京だけでしょうか? 内外の温度差というのもかなり身体にはストレスになりそうです。

こんな夏は、難しい仕事は出来るだけ先に延ばし、のんびりと読書、それもストーリーの複雑なものは、暑さでぼーっとした頭では追いかけきれないので、何度も読み返したおなじみの本を広げつつ、とろとろとうたた寝・・・という過ごし方が一番かも!

という訳で、かわせみ夏のお話もいろいろありますが、今月は『一両二分の女』を選んでみました。文庫版では9冊目、まさにシリーズも油がのってきたというあたりのお話ですね。

そして、おるいさんの朝シャンで始まるこのお話、かわせみファンなら「あぁ、あれね!」とニッコリ(ニタニタ、ニヤニヤ?)してしまう、官能系フルスロットルといいますか、ドラマについても「NHKでここまでやっていいんかい」みたいな感想で湧いていましたよね。

ドラマ化といえば、私の記憶ではこのお話、元祖(小野寺&真野コンビ)だけじゃないかと思うんですが、テレビ朝日版やNHKの高島さん版でもやってましたっけ?

このお話、二人のアツアツぶりだけでなく、本筋のミステリーのほうも、なかなか読みごたえのあるストーリー。陰惨な話といえばそうなんですが、まぁ被害者の男性たちに関しては、多少なりとも自己責任の部分もあるともいえます。

加害者の母と娘の方はどうですかねぇ。夫や親戚の男たちに裏切られだまされたとはいっても、「男が憎い。男ほど油断のならないものはない。」といって連続殺人に走るというのも、なにか短絡的に思えます。これだけ計画的に男たちを誘いこみ、だまして殺して金を奪う、というパワーとエネルギーがあるのだったら、それを母娘で必死にまっとうな商売で頑張るほうに向ければ、いくらでも人生の後半に幸せが巡ってきたのではないかと思えますが・・・

「お辰という女の住いはどこだ」

「谷中です。仏心寺という寺のすぐ裏だそうですが……」

その足で、東吾は長助と谷中へむかった。

谷中は寺ばかりというが、仏心寺もその一つで境内は狭いが、裏に墓地があり、その先には湯灌場まである。

| 慶長元年(1596)浅草馬道に草庵が建立され、慶安年間(1648〜52)に谷中の地に移転されました。 開山は本山・堺妙國寺初世佛心院日珖上人。 お祖師さまのお像は江戸時代の仏師について不明な点が多い中で「大仏師」と記載があり、歴史的に納主・彫師・開眼師が記名されている区内最古となるお像です。 堂内の毘沙門天様は江戸初期に紀州松平家から奉納されました。 (日蓮宗HPより) |

もしかすると、古典芸能に詳しい平岩先生がこれを書かれた時、「黒塚(安達ヶ原)」や、「殺生石」などのイメージもその根底にあったかもしれませんが、「時代小説ではあるけれど描かれているのは現代の問題」であるかわせみシリーズ。お能ならば仏法によって成仏できるというラストになりますが、より社会的というか、生々しいディテールで迫ってきます。

この文庫に収載の話は、昭和60~61年に書かれたものですが、昭和60年という年は、風俗営業法が改正され、初めてテレクラが出来た年なんですね。

『一両二分の女』では、「安囲いの女」つまり吉原のような遊郭ではなく、素人の女性が風俗業を行うようになった変化が語られていますが、テレクラ等の匿名性が利用され、風俗業など縁のなかった層・若年層がそうした業界に取りこまれていった動きは、江戸末期も昭和末期も共通だったのかもしれません。平成に入り、ポケベル・携帯電話が発達すると「ダイヤルQ2」なるものができ、平成8年には「援助交際」が流行語大賞を受賞します。

この話のラストシーン、盛りの夏の暑さをものともせず、贅沢な衣裳を重ね着して刑場に引かれて行く母娘の姿が非常に印象的です。

このシーンは別になくても、事件が解決したところで終ってもストーリー的には問題ないのですが、このシーンがあることで、ぐっと物語にインパクトが加わりましたよね。

結局、この母娘の最終の目的は何だったのか、男への復讐だったのか、それとも奪った金での贅沢三昧だったのか。

現在大きな問題になっているMeTooなどにしても、単純に、男性=加害者、女性=被害者という図式だけでとらえていては解決できないのではないか、という気がします。

今月のお話は『水戸の梅』を選んでみました。『白萩屋敷の月』の中にある初期のお話ですが、この本には、表題作のほか、宗太郎さん初登場の『美男の医者』、NHKドラマにも登場した『恋娘』や『幽霊亭の女』があり、それらと比べると、ちょっと地味な話かもしれません。

ですが、このお話の中で長助親分に孫が生まれていますよね。

「長助も、いよいよじいさんか」

「男の児で、けっこう大きい」とあるので、これが長吉くんに違いありませんが、どうも、これより後の話で、「これまで女の子の孫はいたが、初の男の孫が生まれた」っていうのもあったような記憶があるのですが・・・

それはともかく、この『水戸の梅』は、殺人事件などもなく、あわや心中かという騒ぎはあっても無事に命を取り留め、その救命の決め手となったのが、水戸の梅を煮詰めて作った毒消しの薬ということで、冒頭の梅の実のシーンが単なる季節感だけでなく、重要な伏線であったことがわかる、巧妙な構成となっています。

そして、梅を煮詰めている土鍋に指をつっこんで梅をなめようとする、悪戯坊主な東吾さんなど笑える場面と、ラストシーンの庄兵衛とおまきが蕎麦を食べて雨の中を帰っていくシーンのようなペーソスあふれる場面が、うまくバランスが取れていますね。

「いったい、なにが面白くて生きているんだか、不思議な夫婦でございます」

という、家主の評も、昔読んだときは読み流していましたが、今読むと我が身を言われたような気がしないでもなく「それがどうした、ほっといてくれ」みたいな(笑)

ちなみに偕楽園の観梅で有名な水戸ですが、「水戸の梅」という銘菓もあります。しかしこれは、作中に出てくるような実を煮詰めたものではなく、白餡と求肥を赤紫蘇の葉でくるんだ甘いお菓子。京都の八ツ橋と同様、元祖・本家を競う数店によって同じ「水戸の梅」という名で販売されています。

ところで、気の強い女房の尻に敷かれて、一見気の毒に見える男だけれども、本人は案外幸せなのだという話は『麻生家の正月』の伊助さんもそうでした。庄兵衛・おまきと違って、伊助夫婦には子供たちもいて、しっかり育ってバリバリ家業を手伝っているのですから、夫婦の在り方として全く問題はなかった訳です。

伊助が気の毒という近所の声は、実は女房たちの焼き餅が本音で、実は互いに惚れ合っている良い夫婦ですよ、と見解を述べる長助親分の奥さん、まことに慧眼です。

そして『麻生家の正月』では、伊助夫婦にさんざん振り回された東吾さんがラストシーンでなんと宗太郎先生のイクメンぶりを目の当たりにして慨歎。今はすっかりおなじみになった男性の家事育児風景ですが、この作品が発表された平成元年頃は、まだかなり衝撃的だったんですね。