×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

![[PR]](http://bfile.shinobi.jp/6233/cci.gif)

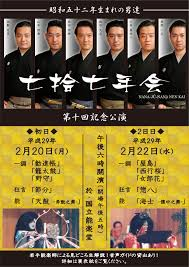

七拾七年会とは、1977年生まれ6人の各分野の能楽師・狂言師が「全く初めて能を見る人でも楽しめる能を企画しさらなる愛好者を増やす」をコンセプトに平成20年に旗揚げした会で、私には初めての会だが、今回がちょうど十回目になるという。

メンバーがちょうど30歳を迎えた時に若手の会として始まったが、これからは若手から中堅へとなっていく節目という事で、今回はメンバー中囃子方の3人(観世流太鼓方:小寺真佐人、幸流小鼓方:住駒充彦、葛野流大鼓方:原岡一之)それぞれの一調から始まる「より緊張感の高い」公演としたそうである。

素謡・仕舞・舞囃子・一調など、いろいろなパターンがあるのは知っていたが、一調は「わりとシンプルなやつ」くらいの認識しかなかった初心者(恥)であるが、一調とは「囃子一人、謡一人の真剣勝負」なのだそうだ(へ~え、だから緊張感なのか)。そして「通常の謡を囃す囃子と違い、一調では囃子が主役で謡は囃子を盛り上げる役割」なのだそうだ(へ~え~え)。

このように初心者向けの詳しい解説もあるのが有難い七拾七会であった。

一調「屋島」 武田文志 原岡一之

一調「西行桜」 武田宗和 小寺真佐人

一調「女郎花」 味方玄 住駒充彦

狂言「惣八」 山本則重(出家) 山本則孝(有徳人) 山本則秀(惣八)

能「海士」 シテ:武田宗典(海人/龍女) 子方:武田章志(房前大臣)

ワキ:森常好(従者) アイ:山本則重(浦人)

今回は「懐中の舞」で、玉の段・最後の早舞ともに橋掛まで来る演出、シテが長身であることもあって、スケールの大きな感じだった。

「海士」は昨年9月のユネスコ能で、宝生の上演に加えて各流がそれぞれの「玉の段」を競うというのがあって、さすがに「玉の段」だけはおなじみになったが、他の部分はまだまだボヤっと見ているだけで全然わかってない。

子方房前大臣は、ユネスコ能では和久凛太郎くん(シテが荘太郎氏の父子共演)、今回はもちろん武田章志くん、小学生というのに堂々たる舞台ぶり。

後シテの龍女の衣装は『演目別に見る能装束』だと、「紫地菊蝶舞衣・緋大口」という非常に華やかな色合いだが、今回のはサーモンピンクの上着で模様も菊蝶よりもう少しシンプルなものに見えた。袴はレモン色?同じ観世でも武田家はまた違うのね。上着の色とデザインは、ユネスコ能の宝生流の時のと同じみたいに見えたが。袴は宝生流のはもう少しオレンジがかっていたような。

1977年生まれといえば団塊ジュニア世代で、「同い年が多い世代であるという幸運を生かして」結成された会でもあるという。ライバルが多い厳しさの反面、このように協力し合い新しい流れを生み出す機会に恵まれた世代といえよう。

能楽界以外でも、歌舞伎の市川海老蔵・演歌の氷川きよし等ビッグネームが77年生まれの仲間だし、とくに早生まれ組はサッカーの中田英寿・SMAPの香取慎吾・ 作家の冲方丁・劇団ひとり・長谷川博己など多士済々である。

たぶん今年が前厄にあたる皆さんではないかと思うが、この公演が厄落としにもなったのではないだろうか。

メンバーがちょうど30歳を迎えた時に若手の会として始まったが、これからは若手から中堅へとなっていく節目という事で、今回はメンバー中囃子方の3人(観世流太鼓方:小寺真佐人、幸流小鼓方:住駒充彦、葛野流大鼓方:原岡一之)それぞれの一調から始まる「より緊張感の高い」公演としたそうである。

素謡・仕舞・舞囃子・一調など、いろいろなパターンがあるのは知っていたが、一調は「わりとシンプルなやつ」くらいの認識しかなかった初心者(恥)であるが、一調とは「囃子一人、謡一人の真剣勝負」なのだそうだ(へ~え、だから緊張感なのか)。そして「通常の謡を囃す囃子と違い、一調では囃子が主役で謡は囃子を盛り上げる役割」なのだそうだ(へ~え~え)。

このように初心者向けの詳しい解説もあるのが有難い七拾七会であった。

一調「屋島」 武田文志 原岡一之

一調「西行桜」 武田宗和 小寺真佐人

一調「女郎花」 味方玄 住駒充彦

狂言「惣八」 山本則重(出家) 山本則孝(有徳人) 山本則秀(惣八)

能「海士」 シテ:武田宗典(海人/龍女) 子方:武田章志(房前大臣)

ワキ:森常好(従者) アイ:山本則重(浦人)

今回は「懐中の舞」で、玉の段・最後の早舞ともに橋掛まで来る演出、シテが長身であることもあって、スケールの大きな感じだった。

「海士」は昨年9月のユネスコ能で、宝生の上演に加えて各流がそれぞれの「玉の段」を競うというのがあって、さすがに「玉の段」だけはおなじみになったが、他の部分はまだまだボヤっと見ているだけで全然わかってない。

子方房前大臣は、ユネスコ能では和久凛太郎くん(シテが荘太郎氏の父子共演)、今回はもちろん武田章志くん、小学生というのに堂々たる舞台ぶり。

後シテの龍女の衣装は『演目別に見る能装束』だと、「紫地菊蝶舞衣・緋大口」という非常に華やかな色合いだが、今回のはサーモンピンクの上着で模様も菊蝶よりもう少しシンプルなものに見えた。袴はレモン色?同じ観世でも武田家はまた違うのね。上着の色とデザインは、ユネスコ能の宝生流の時のと同じみたいに見えたが。袴は宝生流のはもう少しオレンジがかっていたような。

1977年生まれといえば団塊ジュニア世代で、「同い年が多い世代であるという幸運を生かして」結成された会でもあるという。ライバルが多い厳しさの反面、このように協力し合い新しい流れを生み出す機会に恵まれた世代といえよう。

能楽界以外でも、歌舞伎の市川海老蔵・演歌の氷川きよし等ビッグネームが77年生まれの仲間だし、とくに早生まれ組はサッカーの中田英寿・SMAPの香取慎吾・ 作家の冲方丁・劇団ひとり・長谷川博己など多士済々である。

たぶん今年が前厄にあたる皆さんではないかと思うが、この公演が厄落としにもなったのではないだろうか。

PR